くにたち*Garden

授業レポート:音楽情報研究法

「音楽的アプローチからの電子楽器開発」―講義編―

電子ピアノの演奏に合わせて変化する色とりどりの花や蝶々の映像。演奏が終わると一枚の絵が完成する――電子ピアノの演奏を絵で表現する、カシオ計算機株式会社の「Music Tapestry」の開発を手がける奥田広子さんは、本学の楽理学科(現 音楽情報専修)をご卒業後、カシオ計算機に入社。現在まで電子楽器に関する開発に携わっていらっしゃいます。

奥田さんは「Music Tapestry」のほか、多くの電子ピアノや電子キーボードを開発されてきましたが、中でも入社まもない頃に手がけた電子キーボード『Casiotone MT-40』(1981年発売)は、世界中にブームをもたらしたある楽曲にそのプリセット音源が使用されたことから、現在も世界中から奥田さんへの取材依頼が絶えません。

音楽情報専修の授業のひとつ「音楽情報研究法」では、本学での学びを生かし活躍する卒業生の活動を定期的にお聞きしています。電子楽器開発秘話、学生時代の学びなど、多くのお話をお聞きしました。また、講義のあと、奥田さんにさらにお話をお伺いすることができました。(インタビュー編はこちら)

大事なのは納得感

「Music Tapestry」は、演奏をリアルタイムで解析し、調性、リズム、強弱などさまざまなパラメータを背景色、植物などの表現に置き換え、演奏中からリアルタイムでアートを生成する技術。演奏を終えると、一枚の絵として完成し、耳でも目でも音楽を楽しむことができます。

演奏している間も次々に色や模様を変化させ、音の安定性や表現力をパラメータにした採点機能を用いて、リボンや蝶々が出現することも。

講義当日は、参加した学生たちが即興で演奏したり、バッハの曲を演奏しましたが、全く異なる絵が完成し、学生たちも興味深く作品に見入っていました。

奥田さんは、「短い曲であっても、演奏したものがそれなりに表現として絵に表れますから、演奏した人も納得できるのではないでしょうか。同じ人が同じ曲を弾いても、タッチやタイミングなど弾いた結果によって絵が変わるため、二度と同じ絵が表現されることはありません。中には、リボンや蝶々が絵に現れるのを楽しみに練習して演奏するお子さんもいました」と、「Music Tapestry」ならではの楽しみ方を見つける方もいるとのお話がありました。

現在、リアルタイム音楽解析を用いた機能の開発を主として担当していらっしゃる奥田さんですが、その原点は入社まもない頃に開発に携わった『MT-40』にあります。『MT-40』開発までには、学生時代に没頭した「レゲエ」がありました。

現代音楽や民族音楽、自らが望めば情報が入る

奥田さんが本学楽理学科で取り組んでいた研究テーマは「レゲエ」。幼少期からピアノを始め、中学時代にはブリティッシュロックに心酔し、中学生の頃から多くのレコードを聴いていたそうです。音楽を深く学びたいと高校は音楽科に進学しましたが、その時からすでに演奏だけでなくもっと広く音楽を知りたい、知識を深めたいとの思いから、楽理学科に進路を定めていたとお話しくださいました。

大学は希望通り楽理学科に進学しましたが、大学での勉強は「とにかくアカデミックだった」と振り返ります。関心を持っていたロックやレゲエなどポピュラー音楽に関する講義も当時はなく、学術的な原典講読の日々。「英語、ドイツ語、フランス語…て・に・を・はだけが日本語、のようなドイツ語の授業もあり、とにかく大変でした」と懐かしそうに振り返っていらっしゃいました。また、音楽理論の授業では、故・島岡譲先生がご担当だったそうで、島岡先生には本当に丁寧に教えていただいたこともお話しくださいました。

奥田さんがレゲエに興味を持ったのは「70年代後半、王道のロックがつまらないものに聴こえたから」。ロック、プログレッシブロック、パンクロックなどを経て、レゲエを聴き始めると、「パンクロックより悲惨な状況なのに、曲が明るい。そのギャップはどこから来るのか興味を持ち、レゲエにのめりこんだ」そうです。「歌詞が英語だから研究するにしてもどうにかなるのでは」と卒業論文のテーマにすることを決め、J.S.バッハの研究者として知られる故・礒山雅先生に指導を仰いだそうです。

また、奥田さんが論文を執筆していた1979年は「レゲエの神様」と言われるボブ・マーリーが来日し、東京で数回の公演を行った年でもありました。奥田さんは2回の公演に足を運んだそうで「実際に聴けたのは本当に幸運でした」とお話しされました。

日々の課題に追われる中でも、奥田さんは大学で現代音楽研究会に所属しさまざまな作曲家の和声法を勉強したり、先輩に誘われて武満徹主催の「Music Today」にも参加、外部で行われた柴田南雄の講義を聞きに行ったり、現代音楽や民族音楽のコンサートに行ったりと充実した学生生活を送られました。奥田さんは「自分が望めば面白い講義などがたくさんあって、友人と一緒にそういうものを積極的に取り入れていました」と本学の自由な校風、そして音楽文化に対する社会の空気感も存分に感じていらしたそうです。

レゲエへの恩返し

カシオ計算機への入社は偶然だったけれども開発職種だったからという奥田さん。本学を卒業して開発部に入った同期は楽理や演奏を学んだ4人でした。入社後の研修では、デジタル技術の基礎や電子楽器についても学んだそうです。配属後は特許に関する勉強会があり、他社製品の電子楽器の特許を研究したりしたそうですが、これが大変役に立ったということでした。カシオ計算機は電子楽器業界に参入したばかりだったので、音大出身者に音楽の専門家として大きく成長してほしいとの思いから、講師を招いてジャズ理論を学ばせ大切に育てたそうです。その一方で、音大出身者による演奏会、レコードコンサート企画、楽典講習などさまざまな音楽の知識を開発技術者に共有することもしました。奥田さんはそのレコードコンサートでレゲエから派生した音楽ジャンルの1つである「ダブ」を紹介し、「音大卒の社員がまさか!」と社員のみなさんを驚かせたとお話しされました。

奥田さんは楽器開発部に配属され3か月くらい経った頃、実際に最初の電子楽器の開発に携わります。それが後に世界的なヒットを生む1981年発売の『Casiotone MT-40』でした。

『MT-40』は、メロディ用のミニの鍵盤とは別にベース用のスイッチ鍵盤があり、自動伴奏モードの時にこのベース鍵盤を押されると流れるリズムとベースパターンが内蔵されており、奥田さんは『MT-40』の仕様開発とリズムとベースパターンの制作を行いました。リズムパターンは全部で6種類、ベース用のスイッチ鍵盤の操作によって、メジャー、マイナー、セブンスとベース音を切り替えられるようになっており、全部で18種類のパターンとフィルインパターンを制作しました。その中に「rock」と名付けたパターンが含まれていました。

『MT-40』は、カシオ計算機が世界に複数の流通網を有していたことから、世界中で売り上げを伸ばしました。

発売から数年経った1985年、ジャマイカのミュージシャンであるウエイン・スミスが発表した《Under Mi Sleng Teng》(外部リンク)が発売され、世界中で大ヒットします。この曲に、奥田さんの制作した『MT-40』の「rock」のリズムパターンがそのまま使用されていたのです。

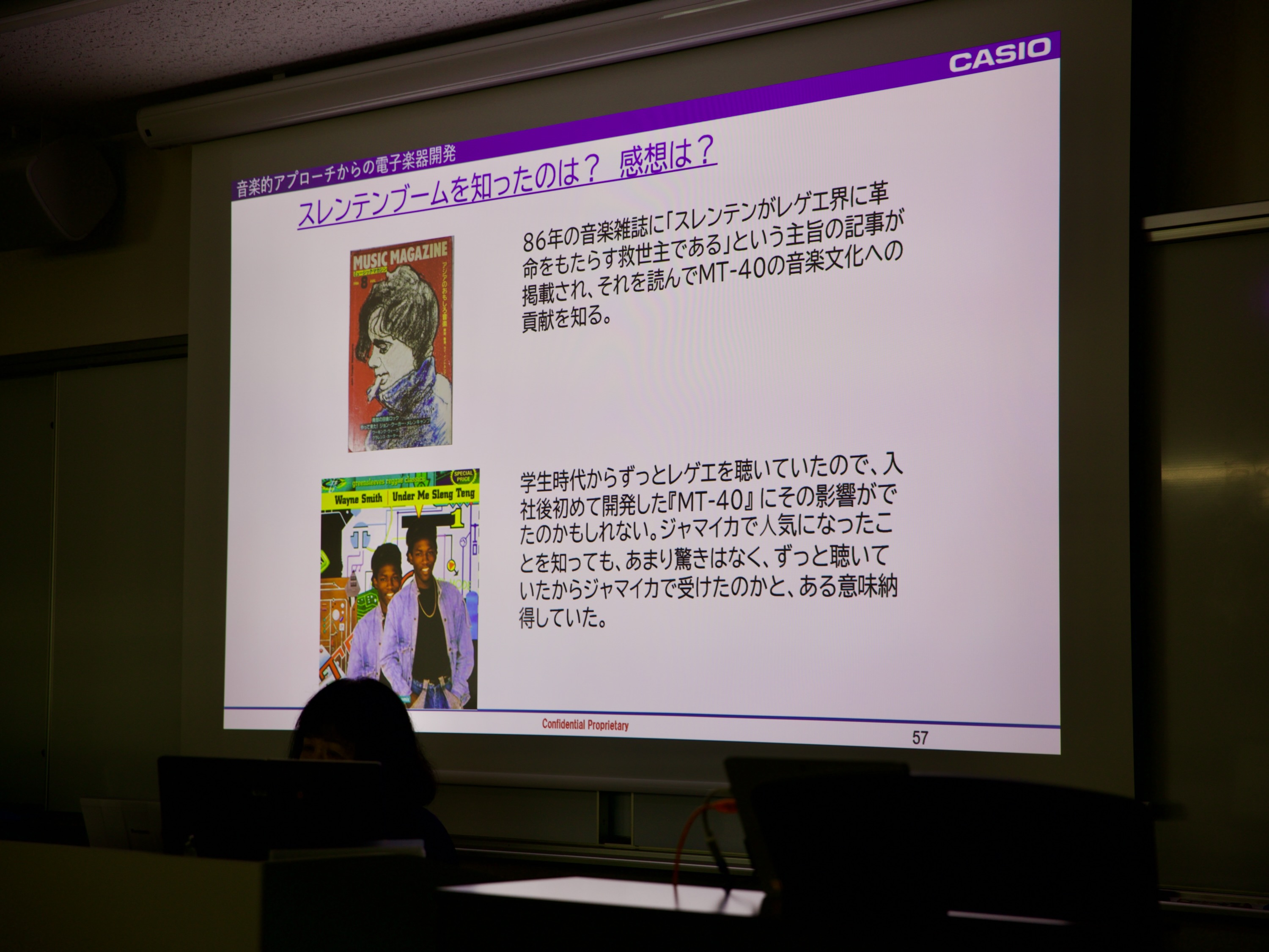

このリズムは彼らが「スレンテン」と名付け、「モンスター リディム」と呼ばれるほど爆発的に普及します。それだけではなく、「レゲエの音楽制作におけるコンピュータライズド革命をもたらしたきっかけになったとも言われている」そうで、このスレンテンのリズムパターンを使用した450曲以上もの楽曲が現在も制作されています。当時、この「スレンテン」のリズムは、ウエイン・スミスらが制作したと言われていましたが、のちに『MT-40』の音源を使用していることが公になりました。1986年に発行された『ミュージック・マガジン』では、このスレンテンの世界的な流行が取り上げられます。奥田さんは「話題になっているのは知っていました。でも、私が表に出ることはありませんでしたし、正直あまりびっくりはしませんでしたね。学生時代からずっとレゲエを聴いてきましたし、ジャマイカに恩返しができたかな、音楽文化に貢献できてよかったという気持ちでした」とお話しされました。ただ、このリズムの制作中は「クリエイターハイじゃないのですが、これは絶対うけるなという妙な自信があったことは覚えています」とも振り返っていらっしゃいました。

奥田さんは『MT-40』の「rock」からスレンテンが生まれた理由を「まずは機材が手に入れやすかったこと、2つ目はトースティング(リズムやビートに乗せて、語るようなテクニック)しやすかったこと、3つ目にリズムとベースだけ構成だったので合わせやすかったこと、最後にドラムとベースがアナログ音源だったこと」とご自身で分析されました。とりわけ、アナログ音源だった影響は大きく、当時のデジタル音源では出すのが難しかった「太い音」が出せたことがレゲエミュージシャンに受け入れられやすかったのでは、とのお話もありました。

奥田さんご自身がこのスレンテンで脚光を浴びたのは2015年頃のこと。スレンテンの生みの親は?との海外メディアの取材に答えたところ、アメリカ、イギリスなど世界各国で話題になりました。その後、2022年にnippon.comでの取材を受け記事が7か国語に翻訳されると、有名なミュージシャンのSNSでの発信などもあり、取材が殺到。BBC、AP通信など世界の名だたるメディアからジャマイカの国営放送への出演、レゲエが盛んに取り上げられるフランスからの取材など、奥田さんご自身が世界中から注目されました。

取材を受ける中で、レゲエの研究、カシオ計算機への入社、『MT-40』の開発という流れに「セレンディピティ(幸福な偶然)ですね」と言われることもよくあったという奥田さん。しかし、ご自身の感覚とは異なるとお話しされます。「何もないところから幸せな偶然が生まれることはないのではと思っているんです。「スレンテン」は送り手と受け手に「レゲエ」という共通体験があったからこそ、世界に受け入れられたと私は思っています。ずっとレゲエを聴いていた、ずっと好きだった、そういうことがとても大事なんだと」。

好きなものがあれば続ける原動力になる

奥田さんは『MT-40』の開発後も、次々と新たな電子楽器の開発に取り組まれました。例えば、1980年代にはオーケストラの自動伴奏が付き、ガイドランプでメロディを補助する機能を搭載した電子楽器、デジタルギターの開発、1990年代には鍵盤自体が光る光鍵盤付き電子楽器などのデータ開発、2000年以降は木製鍵盤を使用した電子ピアノの開発などにも携わり、現在は「Music Tapestry」を開発され、一貫して電子楽器開発に邁進されました。

「音楽的アプローチからの電子楽器開発」の例としてわかりやすいのは、リアルタイムで調性判定のできるアルゴリズムの仕組みだとお話がありました。例えば、従来のシステムではドミソの和音を弾いた時に、調性判定の仕組みがないため、単なる和音としてとらえることになり、コードの機能は無視されます。つまり、コード進行としてI度―IV度の関係にある場合でも、ドミソの次はファラドとなりパターンは平行移動してしまうため、音楽的な流れが不自然に聞こえてしまいます。そこで奥田さんは、演奏中の音楽の流れからリアルタイムで調性を判定するアルゴリズムを開発し、I度―IV度の関係にある場合、ドミソードファラのように和音の転回形を用いた伴奏を自動的に作り出すシステムを作り上げたそうです。

この技術は、他の楽器メーカーではほとんど考慮されることがなく、奥田さんの技術の真骨頂とも言うべきシステムで、「Music Tapestry」にもその技術が応用されています。

奥田さんの講義を拝聴した学生からは、さまざまな質問や感想が寄せられましたが、「好きなことを突き詰めていく」ということについても話が及びました。

奥田さんは「好きなものがあるということは、続ける原動力になります。熱心さは、何かを作り上げていくうえで大事な要素なのではないでしょうか」とお話しされ、講義を締めくくりました。

講義のあと、奥田さんにお時間をいただき、特別にインタビューの機会をいただきました。

学生時代のお話や研究について、現在の取り組みについても改めて伺いました。