音楽徒然草

第22回 「新しいメディアと新しい音楽表現について」 今井 慎太郎 専任講師

みなさんはご自身の音楽表現をどのようにして世に発表してゆこうと考えていますか? 作曲し、演奏し、コンサートを開催し、録音してCDを作成し、或いはネットの音楽配信サイトに登録し、映画やゲームのサウンドトラックという手段も考えられるかもしれません。しかしそれらとは少し違った、新しい音楽表現の可能性について、この機会に書いてみたいと思います。

2008年に日本でも発売が開始されたiPhoneを嚆矢として、携帯電話の潮流は完全にスマートフォンへ移った感があります。電話のみならず、インターネットが使え、音楽や動画を愉しむことができるほか、まるで通常のコンピュータのように様々なソフトウェア(アプリ)をインストールして多機能に使えることが、スマートフォンという新しいメディアの大きな特徴です。

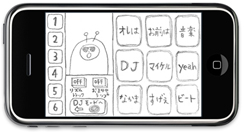

本学でコンピュータ音楽を学んだ成瀬つばささんが手がけるiPhoneアプリ「リズムシ」シリーズは、累計200万ダウンロード超の大ヒットとなりました。最新作の「ラップムシ」は、選択したリズムパターンと楽器のリフレインに合わせてボタンを押すことでラップが愉しめるというものです。また「オトスケッチ」では、画面を指でなぞると描かれる図柄が音を伴って弾けて消えます。

楽器のようでもありゲームのようでもあるこれらのアプリはしかしながら、成瀬さんはあくまでも「音楽作品」として発表しているのだと言います。なぜならば、ユーザーが自由に音を出しているようでありながら、どんな音がどのように鳴らされ得るかといったことが、ある音楽的アイデアの範囲内に必ず収束するよう、実はとても綿密にデザインされているからです。

従来の作曲——演奏——聴取という図式では捉えきれない、新しい音楽表現のありかたをここに見て取れます。音楽表現といっても、アプリとしての「リズムシ」において、音は未だ時間軸に固定されていません。それはユーザーが関与してゆくことで初めて具現化する、インタラクティブでダイナミックなシステムとしての音楽、とも表現できるのではないでしょうか。

また「リズムシ」シリーズでは、手書きのキャラクタの魅力に、発される音とのマッチングやギャップ、意外性が組み合わさり、音楽表現が多次元化されている点も注目に値します。さらにアプリのインターフェース・デザインも含めて、視・聴・触覚の総合体験が形作られます。それらを一人の作家が全て手がけることで、作品としての強固な同一性を獲得しているのです。

新しいメディアの誕生は、ただ音楽の聴取を便利にするだけにとどまらず、音楽のあり方そのものを変える可能性があります。そしてそれは今に始まったことではなく、実はこれまでにも、楽譜や録音、放送技術などの誕生において先人たちがすでに経験してきたことなのです。みなさんには、ぜひ音楽表現の射程を広く取り、ユニークな活動を展開していって欲しいと思います。